|

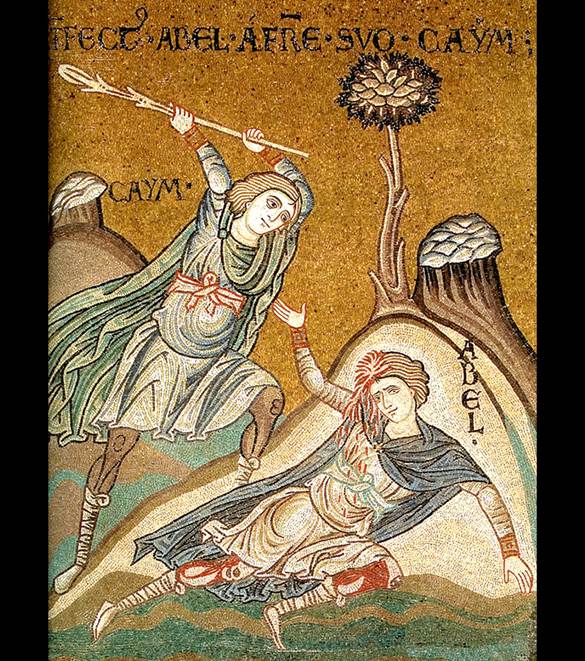

3 神との関係-顔を上げられるはずではないか- 1さて、アダムは妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、「わたしは主によって男子を得た」と言った。2彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。3時を経て、カインは土の実りを主のもとに献げ物として持って来た。4アベルは羊の群れの中から肥えた初子を持って来た。主はアベルとその献げ物に目を留められたが、5カインとその献げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。6主はカインに言われた。 「どうして怒るのか。どうして顔を伏せるのか。7もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。」 (創世記 4・1~7) 創世記の4章の、カインとアベルの話の冒頭の部分を先程読んでいただきました。創世記は、12章以下は、アブラハムを初めとするイスラエル民族の先祖たち(族長)の歴史です。もちろん全て歴史的とはいえませんが、何らかの歴史的事実を伝える資料を使って語られています。 それに対し、1~11章は、歴史に先立つ時代に舞台を設定して、神話的物語を使って、物事の始まり、すなわち、天地や、人類や、人間の罪の始まり、あるいは、文化や、社会などの始まりを述べて、それらの本質を語っている部分と考えられます。そして、カインとアベルの話も、その中の一つであり、人間関係を破る罪の本質を語っているところです。 この話は有名なものですから、キリスト教に関係なくよく知られています。これを主題とした文学作品も多くあります。例えば、有島武郎(1978~1923)の「カインの末裔」、ヘルマン・ヘッセ(1877~1962)の「デミアン」などが有名です。今日はここを通して、神との関係ということについて、わたしの教えられましたことをお話し致したいと思います。 最初にこの話の大筋を申しますと、アダムとエバに二人の男の子、兄カイン、弟アベルが生まれます。カインは農業、アベルは牧畜を仕事とする者になります。ある時、二人はそれぞれの仕事が祝福されていることを感謝して、神に献げ物をします。カインは農夫として、「土の実り」を献げます。アベルは牧畜に携わるものとして、羊の「肥えた初子」を献げます。それぞれの収穫物を献げたのですから、共に神は目を留めてくださると思いきや、神はアベルの献げ物には目を留めて嘉納してくださったのですが、カインのには目を留めてくださらなかったのです。解せないカインは怒り、神に不公平を訴え、さらに妬みの心を抑えることができず、アベルを野原に誘い出して殺してしまいます。流されたアベルの血は土の中から神を呼び、カインの悪事は露見します。神はカインを裁いて、もはや土地から収穫を得ることのできない、放浪せざるを得ない者とされます。結局、彼は、殺されることからは守られたものの、アベル殺しの汚名を背負うて地上をさすろう者となったのです。そういう話です。 ところでこの話を読んで、おそらく誰しもが疑問に思うであろうことが一つあります。それは、なぜカインの献げ物に神は目を留めてくださらなかったのか、ということです。同じようにそれぞれの労働によって獲た物を献げたのに、なぜアベルの方だけが神の嘉納し給うところとなったのか、ということです。この疑問は、この話を読んだ全ての人が抱く疑問だろうと思います。 これに対して、どちらの献げ物に目を留めようと、それは神の自由だ、この話はそういう神の絶対的主権を語っているのだ、ということがよく言われます。信仰的にはそういう考えも、確かに間違っているとは思いませんし、それで納得される方はそれでよいと思います。しかし、わたしはもう少し考えるべきことがここにはあるように思うのです。と言いますのは、実はこういう疑問を持つのは我々だけではなくて、すでに聖書の中に、そう思う人々がいるからです。 例えば、ヘブライ人への手紙11・4を見ますと、 信仰によって、アベルはカインより優れたいけにえを神に献げ、その信仰によって、正しい者であると証明されました。 とありまして、アベルはカインよりも信仰があったように書いてあります。また、ヨハネの手 紙一 3・12によれば、 カインのようになってはなりません。彼は悪い者に属して、兄弟を殺しました。 とありまして、アベルはカインよりも行いが善かったように書いてあります。また、マタイ福音書23・35には、 こうして、正しい人アベルの血から、 とありまして、アベルは「正しい人」とされています。これらはいずれも、聖書を書いた人々が、アベルの献げ物を神が嘉納されたのはどうしてだろうと考え、それは、アベルがカインより、信仰が深かったからだとか、善い行いをしたからだとか、正しかったからだとか、そんなことは創世記には何も書いてありませんのに、そういう理由付けを彼らがいろいろしたことを示しています。ですから、聖書の時代からすでに、皆この問題には頭を悩ませて、考えていたことが分かります。そういう事情を考慮しますと、アベルの献げ物だけを神が嘉納されたのを、神の絶対的主権であるの一言でバッサリと片付けるのは、どうかなと思うのです。 ではこの問題について、どう考えたらよいのかということになりますが、今日までに試みられてきた幾つかの説明を挙げてみますと、まず、カインは単に「土の実り」を献げたのに対し、アベルは献げ物を厳選して、羊の「肥えた」、そして、「初子」を献げた、それで、アベルの方が神への感謝に心を込めていると考えられ、《だから》その点が評価されて、神の目はアベルの献げ物に留められたのだ、という説明があります。 あるいは、アベルの献げ物は「羊」であり、これは家畜を屠って、その血を祭壇に注いで罪の蹟いとする蹟罪の信仰に適うことで、《だから》その点が神の嘉納し給うところになったのだ、という説明もあります。 さらにまた、アベルという名には、「儚い」、「無意味」、「無価値」といった意味がありますから、彼は軽蔑された、弱いものであったろう、《だから》愛なる神は、そういう小さいものであるアベルの献げ物の方に目を留められたのだ、という説明もあります。 しかし、こういう説明を聞かれて、皆さんはどう思われますか。わたしは、先に申しました聖書の中に記されている説明にしても、いま申しましたような説明にしても、それらはいずれも、アベルはカインよりもなにか御心に適ったところがあって、《だから》その献げ物に神は目を留められたのだ、というそういう前提に立って、その理由を捜しているだけではないか、と思うのです。しかし、そのように理由を見つけては、《だから》神はカインよりアベルを愛されたというのは、あまりにも人間的論理を神の世界にまで持ち込んでいることになるのではないか、そういう印象を拭い切れないのです。 ではこの問題を、わたし自身はどう考えているのかと申しますと、まず注意したいことは、カインとアベルの献げ物に対する神の不公平について、わたしたちは、いろいろその理由を求めて考えているわけですが、肝心のカインとアベルは、二人とも何の説明も神に求めていないことです。二人とも黙っています。 アベルが黙っているのはそれはそれで分かりますが、不公平な扱いを受けたカインも何も説明を求めていないのです。彼は後でアベルを殺して、神に追及されるまで、ずっと黙ったままです。何の説明も神の不公平な扱いについて求めていません。 しかし、彼は何の説明も求めてはいませんが、決定的な一つのことを、黙ったままでやっているのです。5節の後半に記されていることです。 カインは激しく怒って顔を伏せた。 そしてこの沈黙のままのカインの態度に対して、神も6~7節で、初めて沈黙を破って語られたのでした。 主はカインに言われた。「どうして怒るのか。どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。」 私はこの5~7節に、いま問題にしています神の不公平の謎を解くカギがある、と考えてい ます。 カインはまず激しく怒りました。当然です。誰だって怒ります。この神の不公平は黙って済まされる性質のものではありません。しかし、その怒る彼は、顔を伏せたとあります。ということは、神の不公平な扱いに怒りつつも、その時そこで、怒り続けるわけにはいかない、したがって顔を伏せるより仕方のないものが、自分の中にあることに、彼は気付いたということでしよう。 それは一体何であるのか、それはわたしたちには分かりません。しかし、神がカインの献げ物に目を留められなかったその原因となったものを、カイン自身はその時、分かっていたのです。だから顔が上げられなかったのです。「正しいのなら顔を上げられるはずではないか」と神は言われているのに、上げられないものが自分にあることが分かっていたのです。 ということは、カインと神の間には、わたしたち第三者には分からない、しかし、カイン自身と神には分かっている、そういう何かがあった、ということになります。この話を読んでいて、わたしが一番教えられたことはこのことです。カイン自身と神には分かっているが、ひとには分からない、そういう神とカインの関係、繰り返しますが、神と本人自身にしか分からない、第三者の知ることのできない、そういう関係、神との関係とは本来そういうものである、ということです。 わたしたちは、今までなぜ神はカインの献げ物に目を留められなかったのか、そのわけを知ろうとしていろいろ言ってきましたが、しかし、第三者のそういう一般的な推測、説明、考察、論議の対象に、神との関係はそもそも、なるものではないということです。一般的論議の的になることを許さない、しかし、その本人には切実に問題になる、そういう、《その人自身にとってのその人の事柄》、それが神との関係というものだということです。 少し話がややこしくなりましたので、もう少し「カインが激しく怒って顔を伏せた」5節の 場面を考えてみましょう。 ここには「カインは激しく怒って顔を伏せた」、と一息に書いてあります。しかし、激しく怒っている時と、顔を伏せている時とには、若干の時間のずれがあるのではないでしょうか。なぜなら「お前が正しいのなら顔を上げられるはず」と神が言っておられるように、カインはその怒りが正当なものなら、顔を伏せる必要はないのです。顔を上げたままで怒ればよいのです。その彼が、顔を伏せているのは、自分は正しくない、と気付いているからです。つまり、彼は最初、自分は正しいと思って激しく怒ったものの、そこで神に問われて、実は自分は正しくなかったと気付かされたから、顔を伏せているのです。ですから、激しく怒っている時と、顔を伏せている時とは、時間的に重なることではなくて、そこには若干の微妙な時間のずれがあるはずではないでしょうか。 こういうことはわたしたちも経験すると思います。相手に非があると思って、それを口にして責めた途端に、実は自分の方にあった非に気付く、そして、振り上げたこぶしの下ろし場所に困って、顔を伏せる、そういうことがあるのではないでしょうか。いずれにしても、そこにはそういう微妙な、そして、瞬間的な時間のずれがあったのではないでしょうか。 つまり、分かりやすく言えば、激しく怒っている時は、《彼が神に》、《自分の正しさ》を振りかざして問いかけている時です。それに対して顔を伏せている時は、逆に《神が彼に》、《神の正しさ》をもって問いかけ、彼が自分の正しくないことに気付かされている時です。言い換えれば、怒るカインは、神に問いかけるカイン。しかし、顔を伏せるカインは、神に問われているカインです。そこには微妙な時間的ずれがあります。 いずれにしても、ここでカインは神に問いかける者から、神に問われる者に、変わっているのです。注意深く読めばそういうことです。 そして、信仰の一番の核心は、こういうところにあるのではないでしょうか。つまり、神との関係は、それが生きているものである時は、神に問いかけられて、それまで持っていた自惚れとか、安心とかが覆されて、自分自身が、自分にとって問題になる時だということです。逆にいえば、自分自身が問題になっていないような時、神との関係は実は空っぽなのです。いくら神を、神、神と呼んでいても、何らかの意味で、神の方から問いかけられて、自分が覆される、そういう問いに神ご自身がなってい給うのでなければ、神との関係はそこでは空っぽなのです。 ところでカインが、神に問われて気付いた自分の正しくないこと、それは一体何であったのでしょうか、これは何度も言いますがわたしたちには分かりません。それは、カインと神だけが知っている問題です。このことは、しっかり押さえておかねばなりません。第三者であるわたしたちは、そのことに対して推測は控えねばなりません。 しかし、それでもわたしたちにもハッキリ分かることがあります。それは、カインが自分の正しくないことを、神に問われて気付きながら、それを素直に認めていない、ということです。「もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか」、そう神に言われている彼に、わたしは彼の頑なさを感じます。カインの犯している正しくないことが何なのか、これはわたしたちにはサッパリ分かりませんけれども、それを神に示されながら認めようとしない彼の頑なさ、これはわたしたちにもよく分かります。そして、その顔を伏せている頑なな彼に、神は言われました、「罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める」。ここでこの話で初めて、罪の問題が出てくるのです。注意したいことは、彼が正しくないことをしていたこと自体は、そして、そのために目を留めていただけないような献げ物をしたこと自体は、罪ではなかったのです。 人間誰だって正しくないことを、程度の差こそあれ、皆して生きています。これは仕様がないのです。問題はそれが問われた時です。その時、それを認めるか、認めないかです。カインはそれを頑なに認めようとしませんでした。そして、そこに彼を戸口で待ち伏せて、襲いかかろうとしている罪の問題があったのです。 不正自体は罪ではないのです。適切な献げ物をしなかったこと自体は罪ではないのです。それを示されてそのことを認めないことが罪なのです。素直でないことが罪なのです。神との関係は、そこで危機に曝されるのです。 非は非とする素直さ、これは簡単なことのようで、神との関係の根幹に触れる問題であることがここで示されています。 信仰といえば、愛、謙遜、柔和、寛容などが大切とされます。言うまでもありません。しかしそれらに勝って、本質的な重要さを持つものは素直さなのです。自分を正当化しないことです。頑なでないことです。カインを素直にさせなかったものは、アベルヘの妬みだったでしょう。弟の献げ物に神が目を留められて、自分の献げ物が無視されたことへの怒りであったでしよう。しかし、カインはアベルを妬んだから、その献げ物を無視されたのではありません。献げ物が無視されたのは、先に申しましたように、彼には、何かわたしたちには分からない不正があったからです。そしてその不正は、神に問われるまでは彼にも分からぬことであったのであり、その点は仕方のないことでした。 しかし、その不正が問われた時、つまり、彼がそれに気付いた時、カインはそれを素直に認めるよりも、自分を正当化してそれを認めず、アベルヘの妬みに流されてしまったのです。顔を伏せてしまったのです。それが罪でした。ですから、不正と罪とは別問題なのです。混同しないように注意しましょう。 誤解をおそれずに言えば、わたしたちは正しくないことをしても、まあ仕方がない、とわたしは思っています。正しく、正しくと言っていると、実際はそんなに正しく生きることは誰にも出来ませんから、必ず偽善になります。正しくなくてよいはずはありませんが、しかし、正しくなくても仕方のないのが、人間の現実だと思います。そうじゃないでしょうか。人間はお互いその程度の者だと思います。 わたしたちに求められるのは、自分の正しくないことに気付いたら素直に認めること、それだけです。それが「お前はそれを支配せねばならない」と、最後に言われた神の言葉の意味です。自分の正しくないことに気付いておきながら、それを、口実をつけたり、弁解をしたり、ひとに責任を転嫁したり、ひとが気付いていないことをいいことにして認めようとしない、とにかく、自分に甘いこと、素直でないこと、頑ななこと、それが罪なのです。 神との関係は神とわたしとだけが分かっている事柄で、余人の知らない事柄ですから、不正があっても、それをひとはおそらく知らないでしょう、いや、知りません。誰も知りませんが、誰も知らないからこそ、まず、そこでその正しからざることを自分自身が認めることで、それを支配しなければならないのです。そこに、神からわたしたちに求められる、最初にして最後の課題があるのです。 正しくないことを認めたからといって、それを実際に正せるかどうか、それは分かりません。しかし、それは別問題です。とにかく、わたしたちは、自分自身の甘さ、頑なさを支配して、自分の非を素直に認めねばなりません。戸口で待ち伏せている罪に対しては、それしかありません。「罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない」、と言われたのはそういうことでしょう。 だから、ひとの知らない神とわたしとの関係に、いつも気を付けていましょう。誰も知らないからと言ってごまかさないようにしましょう。神との関係ほど、一見ごまかせないようで、ごまかしやすいものはないのです。ひとは誰も知りませんから、そして、神も黙っておられるように見えますから。 しかし、内なる細き御声は、ハッキリささやいております。注意致しましょう、そして、そこで問いかけられることに素直でありましょう。そのことさえ踏まえていたら、後はどのように生きようと、大したことではない、自由であると言えるのが、信仰者の生活ではないでしょうか。神との関係は、そこでは空っぽでないからです。 信仰はこうでなくてはならぬ、教会はこうでなくてはならぬ、信仰者はこうでなくてはならぬ、そういう何か規範めいたものが、私たち信仰者には有形、無形にあります。でも、そういう外なる規範よりも、内なる規範、つまり、ひとの知らない神とわたしとの関係において、内なる囁きに素直であること、それだけを大切にしたいと思います。神との関係の核心は、そこにあるからです。イェス・キリストにリアルにお会いしている時は、信仰はそういう、本人自身が切実に問題になるくわたし自身にとってのわたしの事柄》に、なっていると思います。素直さをめぐる問題になっていると思います。 ここで新約聖書のガラテヤの信徒への手紙6・1~5に注目してみましょう。というのは、そこでパウロもこの問題、すなわち、信仰とはわたし自身にとってのわたしの事柄である、という問題に触れているからです。読んでみましょう。 兄弟たち、万一だれかが不注意にも何かの罪に陥ったなら、ぶ尹に導かれて生きているあなたがたは、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち帰らせなさい。あなた自身も誘惑されないように、自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそ、キリストの律法を全うすることになるのです。実際には何者でもないのに、自分をひとかどの者だと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で、自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば、自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。めいめいが、自分の重荷を担うべきです。 つまり、彼は言うのです。罪に陥った人に対する信仰者のとるべき態度は、第一に、自分自身も誘惑されないように自分に気を付けること。第二に、重荷になっているのは相手だけではないのであり、自分も相手の重荷になっていることに気付くこと。もしそこで、自分をひとかどの者のように思い、相手だけが重荷であると思うなら、それは自分をよく見ないで自分自身を欺いているに過ぎないこと。だから、第三に、ひとと比べないで、各自の行いをしっかり吟味すること。そうすれば、誇れるのは自分に対してだけで、他人に対しては誇れない自分に気付くであろう。要するに、めいめいが、自分自身を自分の重荷として坦うべきであること、そうパウロは言うのです。 ここには、霊に導かれて、内なる細きみ声に素直に耳を傾けて、キリストの律法を全うしようとする信仰者の姿があります。そして、そういう内なる規範としての細きみ声に素直な者は、罪を犯した人に対して柔和な心で正しい道に立ち返らせるようにするであろう、と彼は言うのです。つまり、内に素直、外に柔和、パウロは信仰者の姿をそういうふうに見ているのです。山上の説教の、「柔和な人々は、幸いである、その人たちは地を受け継ぐ」が、ここに語られているように思えます。いずれにしても、パウロもまた信仰とは、自分自身を激しく問題にする内なる素直さ、とは別のことではないことを言っています。信仰は、まさにわたし自身にとってのわたしの事柄であり、そのようなとき、神との関係はその人なりに内容を持ってリアルであるのです。 「もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない」、これが本日の御言葉です。いかなる意味においても自己正当化はしない、その素直さで神との関係を整えて中味あるものとし、顔を上げてまいりたいものです。神との関係は、正しさで整えるものではありません。それは、素直さで整えるものです。 (終) |