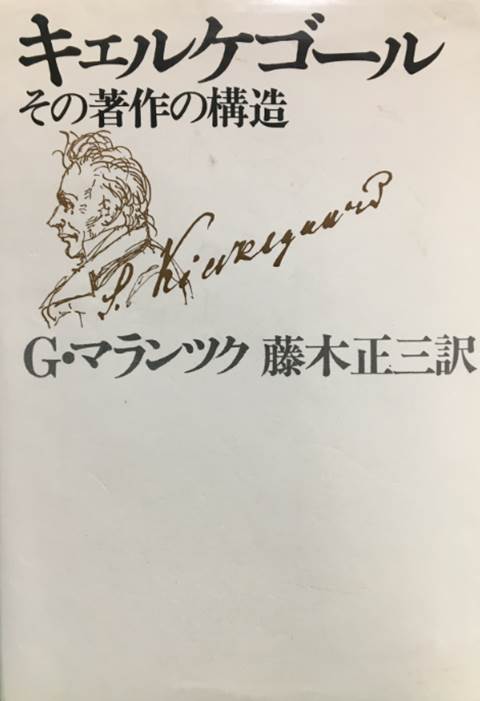

キェルケゴール その著作の構造 G・マランツ 藤木正三訳

Gregor

Malantschuk 目 次 多年にわたり日本においては、セーレン・キェルケゴールの思想に対する関心が、増大し続けてきました。これが今後も続くことは、間違いないことでしょう。というのは、彼の思想の中に、今日あるいは将来に予想される重大な諸問題に対する、鋭い答が用意されているからです。 ですから、このたび、小著 Indforelse i Soren Kierkegaards Forfatterskab の翻訳が出版されるに至ったことは、私にとって大きな喜びです。そして本書が、偉大なこのデンマークの哲学者の思想を将来研究しようとする多くの人々のお役に立ちうるよう、願っております。 もう一つ私の喜びとするところは、この翻訳にあたって下さるのが、藤木正三牧師であるということです。彼はデンマークに留学して、数年私のもとで学びましたので、彼がキェルケゴ―ルの思想をよく知っているだけでなく、デンマーク語にも通じていることを、私は十分承知しているからです。そういうわけで、彼が翻訳をしてくれたことに対し、感謝をしたいと思います。それとともに、極めて困難な今日の経済状況の中で、私のこの Indforelse を、日本の読書界に紹介する労をあえてとって下さったヨルダン社にも、謝意を表したいと思います。 一九七六年三月二三日 コペンハーゲンにて グレゴール・マランック 一九五一年の秋、私はセーレン・キェルケゴール協会で、「セーレン・キェルケゴールの著作入門」と題して四回の講義をした。このたび、それが本書となって出版されたのは、さらに多くの人々にも益するところあればとの願いによるものである。 セーレン・キェルケゴールの著作に対する理解を与えることの他に、私は以下のような目的を持って講義をした。 第一に、現下の精神的混乱に対しても、また将来のそれに対しても、キェルケゴールが持っている意味を強調すること。つぎに、キェルケゴールの著作の全体を調べることによって、それが「三段階的に前進」しながら築き上げられているという彼の確信の正当性を、証明することである。キェルケゴールは、そのことを一八五一年の『金曜日の聖餐式のさいの二つの講話』の序文において述べている。この講話は、彼が同時代と論争的に、また躓きを引き起こすようなかたちで遭遇する前に、人間の生における諸段階の叙述を終えたところのものである。 この第二の点は、本書のつぎの目的にすでに触れている。すなわち、キェルケゴールの著作全体を通じて展開している見事なプランを示すことである。このプランをキェルケゴールは、もちろん最初から完全に見通していたわけではなく、最後になってはじめて彼にもまったく明白となり、そして彼のみが「摂理」にそれを感謝したものであった。 セーレン・キェルケゴールの作品の内容について述べている本書の簡単な記述は、彼の著作の中で様々なテーマがどのように取り扱われているかを知るのに役立つかもしれない。私はこの入門書を、簡単にそして理解しやすく、しかしひとりびとりが自分で考える可能性、を取り除かないよう心がけて書いたつもりである。 一九五二年一〇月 コペンハーゲン G. M. I 解体の時代と真理を求める キェルケゴールの方法 キェルケゴールの生涯とその著作に対する興味は、相変わらず増大している。そして、それが単なる流行でないことも、やがて明らかになってくるであろう。この思想家が正当に取り扱われるようになるまで約一世紀の年月が必要であったが、見出されてからは、その影響はますます大きく広がっている。というのは、人間が将来取り組まねばならない諸問題について、彼より深く理解している人はいないからである。彼自身、人間の思想や姿勢に転換点をもたらすもの、と自負していた。彼は、自分は「やがて必ず歴史の中に起こる変化(1)」に正しく関わっている、と述べている。だから、将来人々が自分をきっと必要とするにちがいない、と彼が予期したのも十分うなずけることであった。彼は、自分の生きている時代と来たるべき時代とが「解体の時代」(『わが著作活動の視点(2)』)であることを、先んじて洞察した人々のひとりであった。 彼は、人間を精神的破壊から救うことのできる唯一の真理を発見することを、自分に課された課題と考えていたのである。 キェルケゴールの著作に関するこの小論において、私はまず解体の時代へと時代を導いた諸要素をあけ、つぎに、段階の理論において展開したキェルケゴールの人間観を述べるために、その基礎となる救いの真理を彼がどのようにして求めたかを述べ、そして最後に、伝達技術あるいは伝達の弁証とも彼が名づけた、真理を伝達する方法について簡単に述べようと思う。 キェルケゴールは、彼の時代を「解体の時代」と呼んだ。「解体の時代」の特徴は、絶対的なものはいっさい存在しないということである。人間はもはや自分の生を整えてゆくべき絶対的尺度を持たなくなる。永遠の価値に対する信仰も諸価値の平均化によってなくなってゆく。しかし、永遠なものに対する信仰なしには、人間は完全に崩壊するであろう。 このような精神的状況は、長い間に準備されてきた。キリスト教以外の異教社会との烈しい戦いののち、最初のキリスト教的時代には、一度、キリスト教は永遠なる価値への尊敬を創造し、人間に人生の意味を示したことがあった。この時代ののち数世紀にわたり、キリスト教の真理は人類にとって不動のものであった。しかし、やがて人間をキリスト教の真理から引き離し、近代的異教主義を促すような傾向が次第にあらわれてきたのである。 キリスト教は、かつては人間にその限界と罪とを示し、服従と信仰とを要求した。しかし、近代においては、人間は自ら主であろうとし、自らの知識と可能性に限界を認めようとしないのである。自然科学と哲学とは、この傾向を促した。人間は信仰によってのみ永遠なる真理に関わりうるとするキリスト教的考えは、自力で

真理のすべてに到達しようとする人間的挑戰を受け、それに取って代わられた。 人間は観察と論理的思考で到達したもの以外、いっさいの真理を認めようとしなくなったのである。 ルネッサンス以来次第に顕著になってきたこの傾向は、哲学の場合はヘーゲルにおいて頂点に達した。彼は終始一貫、人間は自分自身の中に、つまり自分の理性の中に、真理全体の源を持っていると考え、また強力な論理的方法を伴った思考で、神や世界や人間についての真理を見ぬくことができる、と考えた。ヘーゲルにおいては、人間の知識の広がりと神のそれとは一致するわけで、人間は神と等しくなるのである。 理性の認識にいかなる限界をも認めようとしないヘーゲルにおいては、キリスト教的意味における信仰というものの占めるべき場所が残されていない。したがって、理性は先導的位置を占めるに至り、信仰はキリスト教が始まったときから様々なかたちで先導的位置を保持していたのに、今やこの近代的知識によって打ち負かされて後退せねばならないのである。 さらに悪いことには、ヘーゲルは彼岸的世界についてのキリスト教的理解を抹殺しようとしたのである。ヘーゲルにおいて、神のイデーは完全に此岸的世界に結合している。したがって、国家の道徳的構造を神のイデーの最高の姿としたのは、まったく当然のことであった。 だから倫理的観点からすれば、キェルケゴールが指摘したように、ヘーゲル哲学は前進ではなくて、ソクラテスより以前の異教的態度への逆行である。ヘーゲルは非常に称賛されているけれども、彼よりソクラテスのほうが、その視野が遠くに及んでいるのである。すなわち、ソクラテスは国家より高いものの秩序を信じていた。そして、彼はこの確信をその生涯において現実化しようと試みた(3)。それに対し、ヘーゲルは国家を最高の法廷と考えることによって、永遠よりの逃亡を人間に可能にしたのである。ヘーゲル哲学はそうすることによって、国家や現世の偶像化に対する理論的根拠をつくったのである。ちょうど、彼が国家を最高のものとすることによって、超越的世界に対する信仰から人間を切り離したのと同じである。 絶対的なものについて非常によく語ったヘーゲルが、実際には彼の哲学を通して、近代における価値の相対化を基礎づけたということは、まことに皮肉なことであった。ヘーゲル哲学がもたらすこの致命的結果を見ぬくことができず、またこの哲学によってキリスト教を強化できると信じたのは、教会に属する人間にとっては、あまり名誉な話ではない。 キェルケゴールは、ヘーゲルや新しい自然科学がもたらした、この近代的発展の中にひそむ危険な傾向に、早くも気がついていた。彼は、それが永遠なるものを抹殺しようとする企てであることを知っていた。この考えは永遠性への人間の信仰を奪ってしまうとともに、人間をだまして、自らを時間的産物にすぎないと思わしめるであろう。このような近代的傾向に屈服することによって、人間は霊的崩壊に直面するであろう。 キェルケゴールは、この危険な状況の真只中に立っていた。「ちょうど一匹のくもが、最後の大掃除以後、見えない隅で、みじめな生活をしながら、嵐の迫ってきているのを、不安のうちに感じているのと同じよう」(『哲学的断片への結びとしての非学問的あとがき(4)』 = 以下『あとがき』と略記)であると、その危険を発見したあとの感想を、彼は述べている。さらに晩年の日記の中で、次第に近づいてくるこの危険を、もっと的確に述べている。そこで彼は、嵐がつのってくるのに、それとも知らずに皆が嬉々として航海している船に乗り合わせたひとりの乗客に、自分をなぞらえている。彼は「水平線上の不吉な白点」を発見する。そして、迫ってくる嵐を、徒労と知りつつも、警告しようとする。彼は言う、「水平線上に白点がある。恐ろしい嵐になるであろう。しかし、誰もその白点を見ない。あるいは見てもその意味を考えようとするものはいない。いやいるのだ(誰もいないとしても、このことはもっとも恐ろしい事態ではない)、その白点を見、その意味するところを知っている人間がひとりいるのだ。しかし、彼はひとりの乗客なのだ。彼はその船上で、いささかの権威も持たない、何事も企てることができない。キリスト教全体に嵐が迫っていることを意味する、水平線の白点が認められるということ、私はそのことを知っている。しかし、ああ、私は乗客にすぎないし、すぎなかったのである」。(5) 彼が受けたキリスト教的教育と若い頃の体験を通して、キェルケゴール自身早くから、この危険な状態と取り組まざるをえなかった。すなわち、嵐の中でも、生においても死においても、持ちこたえうる確固とした「アルキメデスの点」、それを求めてあえぐ近代的混乱と取り組まざるをえなかったのである。ここで私はとくに、一八三五年のギーレライエにおける彼の日記に注意を促したい。たとえどんなに犠牲を払っても真理を発見しようとした彼の決心には、並々ならぬものがあったことを、そこで読者は感じるであろう。彼はつぎのように言う、「私の使命を理解し、何を私がなすのを、神が真実求めておられるかを知ることが問題なのだ。私にとっての真理を発見すること、私が喜んで生きも死にもできる理念を発見することが重要なのだ」。(6) その後続いた厳しい戦いの年月において、キェルケゴールに明らかになってきたことは、永遠に確固とした点は、結局伝統的なキリスト教以外にありえないということであった。彼自身がこのキリスト教にとらえられたのち、自分の使命は、近代の不安と絶望から脱け出す唯一の道として、キリスト教に人々を注目せしめることだと考えている。そして、この務めのためには、良い賜物が自分に与えられている、と考えていた。とくに、生き生きとした想像力と、素晴らしい反省力が役立つと考えていた。この想像力によって、彼は他の人の考えの中に入って共感し、それを理解することができたのであれ、反省力と鋭い論理的思考力は、彼が真理探求と真理伝達を誠実に一貫して遂行するのに役立ったのである。 これらの賜物で身仕度をし、キリスト教を出発点として、彼は人間をそのすべての発展段階において、またすべての関連において理解する務めにかかった。人間はどのようにして真理へと再び助け導かれてゆくかが明白になるように、彼は人間を理解しようとしたのである。キェルケゴールは、人生において起こるいっさいの矛盾の可能性の中にひそむ関連と発展とを、見出そうとする。人生の全体を十分に認識しているときにのみ、人間を助けうることを知っていたからである。 日記の第一巻において、われわれは彼が人間の本質を見通し、人間の生の様々な現われを、一定の観点の下に集約しようとした苦闘の跡を正確にたどることができる。その課題の大きさにもかかわらず、キェルケゴールの目的はヘーゲルのそれよりも控え目であった。ヘーゲルはその哲学で、神と人間の両方を説明しようとする。しかしキェルケゴールは人間的実存にどのように自分を方向づけるか、さらにヘーゲルとはちがって、人間の認識にどのように限界を設けるか、で満足するのである。 キェルケゴールの読書の傾向を研究すると、彼が特別に興味を抱いたのは実存における人間であったということがわかる。彼は、人間についてもっともよく、もっとも確かな解明を与えてくれると考えた作品や著者を読んで、その神学的、哲学的、そして美学的研究を補っている。彼は非常な読書家であったが、その読書のもっとも大切なテーマだけを、少しここで述ベよう。 キェルケゴールは、神話、童話、 伝説の世界に深く入ってゆき、その世界に生きて、素朴で純真な人間の魂の生活への洞察力を養った。 ギリシア人やギリシア哲学の研究に没頭することによって、人間はいかにしてその存在を、意識的にそして批判的に理解し形成し始めるかということを、彼は学んだ。また、いかにして、論理的原則の上に学問を築いてゆくかを学んだ。彼はここで、ソクラテスの人格にもっとも引きつけられた。ソクラテスは、キェルケゴールにとって、人間の認識と行為について、異教世界を代表する最良の人物となったのである。 教父たちやキリスト教的神秘家たちからは、永遠なるものとの結合に至るためには喜んで犠牲を払う人間の自発性というものについての洞察を学んだ。 彼はまた、ドン・ジェアン、ファウスト、さまよえるユダヤ人といった人物の研究にも熱中した。そして、彼らをそれぞれ、キリスト教に対立する人間の情、知、意の抵抗と反抗の代表者と理解するに至った。 さらに彼は、 シェイクスピアを熱心に研究した。そして、人間の生の様々なタイプや性格に対する素晴らしい心理的洞察を豊かに得たのである。 ドイッの思想家ハーマンにおいては、キェルケゴールは、人間というものは自分自身ではいかになしうるところが少ないかを、正直に告白しているひとりの人間に出会っている。ハーマン

の作品はまた、人間の認識と啓示された真理の間の相違を、彼がより一層明確にするのに役立つものであった。 キェルケゴールはまた、シュレーゲル、ティークやホフマンのようなドイツ・ロマン主義作家の研究に熱中した。そして、この文学運動から出てきた破壊的傾向が少なからぬ影響を彼に与えて、「解体の時代」に突入していることに気づかしめたのである。 しかし、彼にとってもっとも大切な書物は、やはり聖書であろう。聖書は、神の到来と、その神がいかに人間をもっとも深刻な実存的決断に投げ込みたもうかを、述べているからである。 キェルケゴールは、彼の想像力と思考力とを駆使して、聖書の中で見出したあらゆる人間的経験や出来事に、自分をあてはめてみた。彼はそれらを追体験し、一貫した論理的思考によって、その中にある関連性を見出そうと試みた。そしてついに、人間の生を導いている法則と道を発見したと信じるに至った。そして、人間の生全体を包括する見解を、その段階の理論の中にまとめて展開したのである。 彼は、この段階の理論が人間の実存のあらゆる可能性を包括していると確信していた。日記でそのことを、「文学における私の貢献は、実存の全領域にあてはまる決定的要素を、私の知る限りではいかなる文学にも見られないほどに弁証法的に鋭く、そして素朴に述べた、ということに結局はなるであろう。私を教え導くような本は一冊もなかったのである(7)」と言っている。 この段階の理論の中にある基本的な考え方を深く学んだものは誰でも、いずれにしてもこれによって人間の歴史の中ではじめて、人間に対する観察がなされたことを認めざるをえないで、あろう。そこでは、人間の生のすべての側面と人間のすべての可能性とが、一貫して互いに作用し合って、一つの発展を形成していることが、認められているのである。キェルケゴールより前においては、この種の試みはすべて断片的なものに終わっていた。段階の理論はまた、キェルケゴール的な独自な心理学を形成するに役立った。もっとも、その心理学の全体像を導き出すのは、将来を待たねばならないであろう。 後述するような理由から、キェルケゴールは、その段階の理論に対して、容易に全体を見通せるような筋の通った概観を与えはしなかった。しかし、この理論が彼の全作品の基礎を作ったのである。 彼は、よく知られているように、人間の生に三段階があることをとなえた。審美的、倫理的、そして宗教的の三段階である。これらの段階は、地上を生きている人間の生のすべての歩みを、十分に包括している。個々の段階の研究に進む前に、彼が段階の理論自身のために、基礎として用いたものを、もう少し見ておかねばならない。 諸段階の構造を調べると明らかになることは、キェルケゴールはこの理論全体を非常に単純で明快な前提の上に立てていることである。すなわち、二つのまったく異なった質の綜合として人間を考えていることである。彼は、人間を構成しているこれら二つの普遍的本質を、以下のような言葉で示している。時と永遠、有限と無限、体あるいは魂と霊、必然と自由、等。これら対になっている言葉は皆、人間の本質は二つのまったく矛盾するものから成り立っているということを示そうとしているのである。これらの対の言葉のちがいは、人間を綜合として観察するその角度のちがいにすぎないのであるが、それを論証しようとすれば、それはこの論述の目的を越えることになるであろう。 キェルケゴールは、二つのまったく異なった質の複合として人間を把握する知恵をキリスト教から得た。もちろんたしかに、キリスト教以外の異教的思想にも、人間を二重の存在と考えさせるようなヒントはある。しかし、絶対的矛盾である肉と霊とにより人間は成るということを明確に言ったのは、キリスト教が最初であった。 本書の目的に添って、容易にそして明快に問題が概観できるように、対の言葉の中でもっとも理解しやすいのを選ぼう。すなわち、時間と永遠の綜合として人間を見てみよう。そして、この複合がどのようなことになるかを調べてみよう。 われわれは第一に、これはキェルケゴールにとってはまったく自明のことであるが、その綜合を構成する一つの要素は他の要素よりも価値が高くなくてはならぬ、ということに気がつく。永遠は時間よりも価値が高いし、霊は体あるいは魂より高くなくてはならない、その他も同様である。第二に、これも当然のことであるが、この二つの要素がお互いに正しい関係にあるときには、高いほうの要素が他の要素に対して先導的でなくてはならぬということである。そして第三に、人間はこの二つの構成要素の質的相違のために、その二つの要素をあるべき姿に結びつけねばならぬという美的課題の前にはじめから立たされている、ということである。 彼は、人間のすべての可能性と矛盾とを、人間は綜合体であるという法式の下で理解しようとする。そしてそこから、段階の理論が生まれたのである。段階の理論とは、歴史的に展開した綜合体の姿であり、綜合体として人間をとらえることの真理性を確証したものにすぎないのである。綜合の仕方が人間に与える様々な可能性を考えることによって、段階の全構造に対する大体の見通しを得るであろう。 簡単に言えば、この綜合を根拠として、つぎの基本的立場が人間の選択にまかせられているのである。まず、人間は時間的な、目に見える世界に没入することができる。それが、審美的段階である。人間はさらに、永遠なものを求めることができる。あるいは、永遠なものがやってきたとき、永遠なものを受け取ることができる。そして、いずれの場合にも、綜合の二つの要素 (時間的なものと永遠なるもの)の結合を試みることができる。そしてそこで、審美的な段階から倫理的段階へ、さらに宗教的段階へ移行するのである。最後の二つの段階には、常に危険な可能性がある。というのは、そこで人間は永遠なるものについての知識を得はするが、この知識は、人間が実存するためにはなんらの意味をも持たず、かえって綜合の二つの要素の間の不均衡に、絶望を味わって生きねばならないからである。 以上見てきたように、彼の全著作の根底にある段階の理論は、人間は二つの異なった質の綜合体である、という前提の上に築かれているのである。一貫性と正確さとは、キェルケゴールの思想に非常に特徴的なものであるが、それを彼に与えたのは、人間は綜合体であるという段階の理論の前提を拡大して利用することができたからであろう。 以上彼の著作の主要点を述べたのち、綜合の二つの要素両方をたえず顧慮しながら、個々の段階をよりくわしく調べてみよう。方向づけを容易にするために、以下の叙述においては、様様な内容を持った個々の段階を、それぞれ分けて取り扱うことにする。 生涯の本質的特色 キェルケゴールは一八一三年五月五日、コペンハーゲンで生まれた。彼はその誕生の年を、冗談に、つぎのように言っている。「私は一八一三年、貨幣価値の狂った年に生まれた。そして、そのとき別の種類の悪い紙幣がたくさん流通し始めていた」。(付1) キェルケゴールは、父が彼の青年期の精神的発展にもっとも決定的意味を持ったと語っている。「私は徹頭徹尾、最初から父に負うている」。(付2) この父の影響はどこに見られるであろうか? 彼は日記の中で、少年時代について「宗教的に解すれば、私はすでに早く子供の時から婚約したようなものであった(付3)」と言っている。これらの言葉の中に、キェルケゴールの生涯を理解する鍵があると思われる。旧約聖書のアブラハムが、その息子イサクをささげようとしたように、キェルケゴールの父は彼の「年寄りっ子」(付4)をささげようとしたのである。すなわち、彼は教育によって、息子から直接的生に対する喜びを奪いとろうとしたのである。そして、キリスト教への特別な奉仕に従事する者へと準備したのである。この犠牲は、彼自身は父への顧慮から決して直接的に言及しはしなかったが、彼の生涯におけるもっとも重要な要素である。彼はアブラハムの問題について述べている一八四三年の日記の中で、「この謎をといた人が私の生涯を明らかにする(付5)」と言っているのである。 この事実がキェルケゴールの生涯の根本的なものなのであった。彼の婚約者レギーネ・オルセンを後年ささげようとした彼自身の試みは、この最初の犠牲の結果にすぎない。 さらに後年の日記の中で、キェルケゴールはこの犠牲についてもっと公然と語っている。彼は犠牲にされることを自ら承知し、そのためアブラハムのような老人になったイサクについて語っている。キェルケゴールは、彼が老人になった時点についても以下のように語っている、「憂愁と悲しみのうちに、また皮肉な陽気さのうちに、私は八歳の時すでに老人であるという苦難を味わったのである(付6)」。したがって、他の子供や若者のようには決して喜ぶことはできないという確信が、彼の幼青年時代を支配した基調となったのである。それからのち彼は、この儀牲が彼にとって具体的に何を意味したのかを明らかにしようと懸命の努力をしたのである。 つぎに注意すべきことは、キェルケゴールが思想家として、著作家としてもっとも必要とし、そして事実身につけたその能力を発展させようとつとめたのが、他ならぬこの父であったということである。キェルケゴールの匿名であるヨハンネス・クリマクスは、父がどのようにして空想と弁証法という二つの能力を彼の中に発展させたかを語っている。空想というのは、他の人の状況と生の中に入って共感できる能力、とここでは解してよかろう。一方、弁証法は、一定の主題を明快に一貫して考えぬくことのできる能力を意味しているのである。 クリマクスは、彼の父が息子と町へ散歩に出かけてゆく代わりに、どのようにして部屋の中を息子と行ったり来たりしたか、行こうと考えたあらゆる場所へ、どのようにして空想の中で行き、会いそうなすべての人と空想の中で会ったか、を語っている。ここには象徴的なことがある。つまり、父は息子を現実の世界から閉め出し、空想の助けによって詩的世界を創り出すセンスを育てたのである。かくして、「この父の家における生活」は「彼の空想を発展させる」のに役立ったのである(付7)。 キェルケゴールは、父の家でなされる議論を非常な関心を持って聞くことによって、その弁証法を学んだのであるが、父はその議論において、明快で発展的な思考を構成することにおいて傑出していたのである。 教育におけるこの二つの方法の結果、キェルケゴールはすでに子供の時に、空想によって思考の主題を創り出し、弁証法によって思考をあやつることを学ぶようになったのである。子供の時に彼は、「生涯の深刻な仕事となるべきものと遊ぶことを学んだ(付8)」のである。 父の生涯とその憂愁は、キェルケゴールに空想と思考に対する多くの主題を与えた。この憂愁の原因は何であるか、一生懸命考えた。そして次第に、それが父に苦痛を与えた若き日のある暗い事件であることが明らかになってきた。これらの事柄を予感してゆくことが父への反抗を準備していった。しかし、キェルケゴールは父に非常に大きな敬意を抱いていたから、彼はなおしばらく、父の強烈な教育を尊敬していたのである。 キェルケゴールは一八三〇年、大学に入学した。そしてその五年後、父への反抗が始まったのである。彼に非常に非人間的な強い要求を課したその父が、その生の決定的な点において弱く、子供の時に信じていたような立派な人間でないことが、そのときキェルケゴールにまったく明白になったのである。父のこの過ちのため一家全体は呪われるべきであった。この発見をキェルケゴールは「大地震(付9)」と呼んでいるが、それは父の生涯の暗い一面と、それが全家族にもたらした結果を知ったことであった。 キェルケゴールは今やもっと自由な生活をすることによって、この状態から脱け出ようと試みるのである。内面的には、彼は深く絶望した。しかし、外面的には、陽気な若者として振舞ったのである。父と息子の間には、しばらくの間、対決状態がやってきた。一八三七年九月、キェルケゴールは自分の家から引越している。しかし、一八三八年のはじめ、父と子の間にあらためて和解が起こったのである。 一八三五年の秋以後の数年は、キェルケゴールの生涯の中でもっとも暗い時であったにちがいない。しかし、まさにこれらの年の間、彼は自分にとってもっとも大切な、自分自身を理解する問題や、自己の存在の意味を理解する問題について猛烈に勉強したのである。彼は包括的で自由な研究によって、自らの課題に備えた。この時代に、彼の深い絶望が、信仰、彼が逃げ出したまさにその信仰によってのみ克服されることが、次第に明白になってきた。宗教的覚醒が彼に起こった。彼は自分自身の弱さを体験した。今や彼は父をよりよく理解しえたのである。父が、命令と教育とでキェルケゴールをかくも不幸にしたのは、愛のゆえであったという考えが次第にあらわれてきた。彼と父とは、今やそれぞれの個人的状態を語り合うようになった。父はその後間もなく死んだ。そして彼は、自分の個人的研究のために数年間怠っていた神学研究を、完成する責任を感じたのである。 一八三八年夏の父の死後、キェルケゴールはかなり静かで幸せな時を数年すごした。その間、彼は現実的生活により近づこうと努力した。神学国家試験にとりかかる。若い娘レギーネ・オルセンと知り合いになる。そして彼女と婚約しようと願うのである。 一八四〇年夏、キェルケゴールは試験に合格し、そのあとでレギーネと婚約をする。しかし、ただちにそれが誤りであることに気づく。「つぎの日、私は過失を犯したことに気づいた(付10)」と彼自身言っている。父は彼をすでに「婚約」させていた。したがって、レギーネとの新しい婚約は破られるべきであり、破棄の苦悩は味わいつくされるべきであった。このときの状態について、後年キェルケゴールはつぎのように述べている。「おお、私は自分の生涯を誤解し、すでに婚約していることを忘れたために高価な支払いをしてしまった(付11)」。 父の強い影響は、以前の日々におけるように、彼を強いて現実的生活から引き離させ、詩人の創造する空想の世界へと導いた。犠牲にされているという考えは、父の罪を知っていることセーレン・キェルケゴールの生涯の本質的特色や、自分自身の以前の生活とともに、婚約の大きな障害となった。彼の生涯はキリスト教への奉仕と懺悔に使われるべきであったのである。 しかし破棄の時期は、キェルケゴールにとっても、レギーネにとっても重苦しいものであった。レギーネの破棄の苦しみを軽くするために、キェルケゴールはついに悪役を演じねばならなかった。婚約の期間は全部でたった一年続いただけであった。そしてキェルケゴールは再び自由になった。この期間、彼は多くのことを学んだ。まず何よりも自分自身について、つぎに女性の愛について多くのことを学んだのであった。概して言えば、男女の間の事について多くのことを考えたのである。 今や彼はその膨大な著作活動を、自分自身への配慮をすることなしに、始めたのである。もちろん全著作計画が成功するかどうかの見通しもなしにである。というのは、弱い健康とたえず彼は戦わねばならず、また「田舎牧師になりたい(付12)」という考えがたえず彼を誘惑していたからである。最初の一連の作品には、婚約に至った理由とそれをより高い計画の中で理解する可能性を、レギーネに間接的に知らせるために、婚約時代の出来事が数多く書かれている。一八四三年レギーネが他の男と婚約したとき、彼女に対する配慮はなくなり、キェルケゴールはキリスト教への奉仕に完全に身をささげたのである。 キェルケゴールにとって非常に重大な意味を持った事件は、彼に向けられた「コルサール」の攻撃であった。キェルケゴールのほうからこの諷刺新聞に挑戦した。しかしその後、この新聞からの嘲笑を彼は烈しく受ければならなかったのである。もっとも彼を苦しめたのは、公衆のもの笑いの種になったとき、すべての人が沈黙していたことであった。このからかいによって受けた苦い体験は、キェルケゴールをして彼のキリスト教理解におけるさらに深い「展開」を、その後発行した宗教的著作の中に書かしめるに至ったのである。キリスト教に対するこの世の対立が一層強く、そこでは述べられている。 キェルケゴールはキリスト教の革新のために書いた。そして、そのような革新が必要であり、かつ、キリスト教の理想から教会の現実ははなはだしく隔たっていることを、教会側が認めることを期待したのである。この認容が得られなかったので、一八五四年一二月、一つの機会をとらえて猛烈な教会攻撃を始めた。そしてこの件についての最後の言葉をおそらく語りつくして、一八五五年一一月一一日、この攻撃中に彼は死んだのである。 略号 S.

V.=Søren Kierkegaards Samlede Værker, udgivne

af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange. 1

Udgave, I-XIV, Kobenhavn

1901-06 (『キェルケゴール全集』第一版)。 Pap.=Søren Kierkegaards efterladte Papier, udgivne af P.

A. Heiberg, V. Kuhr og E. (Torsting. I-XT, Kobenhavn

1909-48 (『キェルケゴール遺稿集』第二版) 註の中で、訳出ないしは説明しておいた方が理解に便ではないかと思われる数個所は、そのようにした。 *印はそれを示している。『全集』からの引用を示す証には、著作名を本文の中に付した。 (1)

Pap. IX B 64. (2)

S. V. XIII, 605. (3)

超越的現実をヘーゲルが否定したことが、キェルケゴールをしてヘーゲル哲学には「倫理はない」と言わしめた (Pap. VII B 235; S. V. VI, 218 [『人生行路の諸段階』); VII, 98 『哲学的断片への結びとしての非学問的あとがき』=以下『あとがき』と略記])。キェルケゴールの理解に従えば、倫理の可能性は超越的現実に対する信仰と固く結びついていなくてはならない。なお、参照すべきキェルケゴールのヘーゲルに対する見解としては、S. V. VIL, 438 (『あとがき』):「国家を倫理の最後の法廷たらしめんとする堕落したヘーゲル倫理学の絶望的試みは、個人を除去しようとするもっとも非倫理的試みである。それは個人性の範疇から一般性のそれへの非倫理的逃亡である」を見よ。 (4)

S. V. VII, 47. (5)

Pap. XI 3 B 109. (6)

Pap. I A 75. (7)

Pap. VII A 127. (付1) Pap. VA 3. (付2) * Pap. IX A

68; S. V. VII, 619 (『あとがき』)。ただし、この頁数は『全集』第二版による。第一版では、S. V, VII, 548 である。 (付3) Pap. X 1 A

272; X 5 B 153. (付4) Pap.VIII

A 126. (付5) Pap. IV A 76. (付6) Pap. XI A 234.

SE認下さい!!X5A 132 輸送 (付7) Pap. IV BI. (付8) Pap. IV BI. (付9) Pap. I A 805. (付10) Pap. X 5 A

149. (付11) Pap. XI A

272; X 5 B 153. (付12) 田舎牧師になりたいという考えは多くの所で述べられているが、とくに

Pap. IX A 213; X5 B 201. (付13) 教会攻撃の問題について参考にすべき文献 P.

G. Lindhardt, Søren

Kierkegaards angreb på folkekirken (『セーレン・キエルケゴールの国民教会攻撃』)

Aarhus 1955. G.

Malantschuk og N. H. Søe, Søren Kierkegaards Kamp mod Kirken

(『セーレン・キエルケゴールの教会攻撃』) Kobenhavn 1956. Villads Christensen, Søren

Kierkegaards Motiver til Kirkekampen (『セーレン・キエルケゴールの教会攻撃モチーフ』) Kobenhavn 1959. 本書は、G・マランツクの Indforelse i Soren Kierkegaards

Forfatterskab,

Kobenhavn1953 (Munksgaards Forlag)

の全訳である。付録とした「セーレン・キェルケゴールの生涯の本質的特色」は、コペンハーゲンの Hans

Reitzel 社が出版した、キェルケゴールの『わが著作活動について』と『わが著作活動の視点』に、マランツクが添えた解題の一部である。本書の邦訳をする場合には、併せて訳出するよう、著者より依頼があったので、付録とした。なお本書は、一九六〇年にオランダ語に、一九六一年にブラジルにおいてポルトガル語に、一九六三年にアメリカにおいて英語に、それぞれ訳され紹介されている。 著者について 著者 Gregor Malantschuk は、一九〇二年九月三日ウクライナの Harbusiw に、農夫Johann Malantschuk と妻 Maria との間に生まれた。ウクライナの Tarnopol で高等学校卒業試験に合格後、ロシア革命により混乱した祖国より難をドイッに避けた。一九二三年ベルリン大学に入り、M. Dessoir, W. Köhler, L. Beruhard, O. Hoetzsch 等の下で、哲学、経済学、歴史学を学んだ。その博士論文は Die Kategorienfrage bei

Lotze (1934) であるが、それは、「デンマークの我が友に」ささげられている。彼の心はすでに、キェルケゴールに慰めを見出していたのであろう。 二〇歳代のはじめの頃、彼はバルト海に浮かぶデンマーク領ボルンホルム島に休暇でしばらく旅行したことがある。そして、そこでひとりの職人によってはじめてキェルケゴールの思想に触れたといわれる。祖国を捨てた孤独な亡命者の心に、キェルケゴールの思想は深く動かない世界を示したにちがいない。 ベルリンにおける研究生活を終えるやただちに彼は、さらに深くキェルケゴールを学ぶべくコペンハーゲンに移った。そこで不法入国者の疑いで捕えられるという苦しい体験をするのであるが、幸いにも Eduard Geismar 教授の知遇を受けることになった。教授は、Kobmager-gade の貧しい屋根裏部屋の生活に耐えて黙々と学ぶ彼の良き友となり、

保護者となり、またその研究を激励して懇切に指導したのである。マランツクは、デンマークにおけるキェルケゴール研究者の中でもっとも秀れているのは Geismar 教授であると言っていたが、心理学的方法、社会的・歴史的方法、文献学的方法あるいは神学的・哲学的方法などのいずれにも偏らず、綜合的にそして伝記的にキェルケゴールの思想を理解しようとする教授の指導をまず受けたことは、彼にとって幸いなことであった。そして彼の研究は、何よりも彼自身がキェルケゴールの膨大な作品のすべてを綿密に読むことによって、独自なものとして築き上げられていったのである。その成果が、比較的大きい論文のかたちで『デンマーク神学雑誌』に発表されたのは、一九四〇年三八歳の時である。論文の題は「キェルケゴールにおける肉の内なるとげ」であった。やがて一九四九年、デンマーク国籍を得るに及んで、久しく、蓄積されてきたその学識は卓越した着眼の下にまとめられ、次々と発表されていった。本書の内容となった講演もその一つであるが、これは序文にあるように一九五一年秋になされている。出版されたとき、小著ながら最良の入門書として好評を博し、彼の令名を高め、先述のとおり、のちに数ヵ国語に訳された。なお今日に至るまでに発表された彼の著作は、つぎのとおりである。 I 著書 Die

Kategorien frage bei H. Lotze. (ロッツエの範疇論) Diss. Berlin 1934. Indførelse i Søren Kierkegaards Forfatterskab. (S.キェルケゴールの著作入門) Munksgaard, Kbh.

1953, (82 s.). Hollandsk oversættelse

1960, portugisisk (i Brasilien) 1961, engelsk (iU.S.A.) 1963. Søren Kierkegaards

Kamp mod Kirken. (S.キェルケゴールの教会闘争) Udg. sammen m.professor N. H. Søe. Munksgaard, Kbh. 1956, (44+30

s.). Dialektik og Eksistens hos Soren Kierkegaard. 『S.キェルケゴールにおける弁証法と実存』) Hans Reitzel, Kbh.

1968, (350 s.). Engelsk oversættelse

(Princeton University Press, U.S.A.,1971) : ““Kierkegaard's Thought". Frihedens Problemi

Kierkegaards Begrebet Angest. (S.キェルケゴールの不安の概念における自由の問題) Publications of the Kierkegaard Society, Copenhagen, Vol. IV,

1971. II キェルケゴールの著作に対する解題と註 Soren

Kierkegaards skrift “Gjentagelsen"m. indledning

og noter.(『反復』に対する解題と註) Hans Reitzel, Kbh.

1962. Søren Kierkegaards skrifter “Om min Forfatter-Virksomhed“ og ”Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed“ m. indledning og noter. (『わが著作活動について』と『わが著作活動の視点』に対する解題と註) Hans Reitzel, Kbh. 1963. Søren Kierkegaards skrift “Den bevæbnede Neutralitet” m. indleding og

noter. (『武装せる中立』についての解題と註) Lohse,

Kbh. 1965. Engelsk oversættelse (U.S.A.): "Armed Neutrality and An Open

Letter", New York 1969. Fransk oversættelse : “La neutralité armée”, Paris 1968. Italiensk oversættelse udkommer i 1972. Artikler over "basic concepts” til "Søren

Kierkegaard's Journals and Papers”. (『S.キェルケゴールの日記と遺稿集』の中の基本的概念を紹介する論文) Edited and translated by Howard V. Hong and Edna H. Hong,

Assisted by Gregor Malantschuk, (Indiana University

Press, U.S. A.), Vol. I, A-E, 1967 og Vol. II, F-K,

1970. III

論文 Pælen i Kjødet hos Søren Kierkegaard. (「S.キェルケゴールにおける肉の内なるとげ」) "Dansk teologisk Tidsskrift" III, 1940, s. 82—90. Frihedens Dialektik hos

Soren Kierkegaard.(「S.キェルケゴールにおける自由の弁証法」)“Dansk teologisk Tidsskrift” XII,

1950, s. 193—207. Fransk oversættelse

1958, engelsk (U. S. A.) 1963. Søren Kierkegaards Teori om Springet og hans Virkelighedsbegreb.

(S.キェルケゴールの飛躍の理論と彼の現実性概念)“Kierkegaardiana" 1, 1955,

S. 7-15. Das

Verhältnis zwischen Wahrheit und Wirklichkeit in Sören Kierkegaards existentiellem Den- ken. (「S.キェルケゴールの実存的思考における真理と現実性の関係)」“Symposion

Kierkegaar 150 dianum,

Orbis litterarum"X,

Kbh. 1955, S. 166-177. Kierkegaard

og Nietzsche. (「キエルケゴールとニーチェ」) “Det danske

Magasin” III, Kbh.

1955, nr. 6. Engelsk oversættelse

(U.S.A.) 1962. Begrebet Fordoblelse hos

Soren Kierkegaard. (「S.キェルケゴールにおける重複の概念」)“Kierke-gaardiana"

II, 1957, S. 43-53. Soren

Kierkegaards Modifikationer

af det kristelige. (「S.キェルケゴールのキリスト教的なものの変形」) “Dansk teologisk Tidsskrist"XX,

1957, S. 224-241. Soren

Kierkegaard og Poul

Moller. (「S.キェルケゴールとポール・メエーラー」)“Kierkegaardi-ana"

III, 1959, S. 7-20. Problemer omkring Selvet og Udødeligheden

i Søren Kierkegaards Forfatterskab. (「S.キェルケゴールの著作における自己と不死性をめぐる諸問題」) “Dansk teologisk Tidsskrift"XXIV,

1961, S. 167-180. Engelsk oversettelse

(U.S.A.) 1963. Soren

Kierkegaard und seine Bedeuting als

Denker. (「S.キェルケゴールと彼の思想家としての意味」) “Dortmunder Vorträge",

Heft 64, Dortmund 1963, s. 1-15. Begrebet Erindring og dets Aspekter i Søren Kierkegaards

Forfatterskab. (「想起の概念とセーレン・キェルケゴールの著作におけるその諸相」)“Kierkegaard-Studiet" III, 1966, Osaka, Japan, S. 22-33. Digter eller Præst. Konflikten bag Søren Kierkegaards litterære Virksomhed. (「詩人か牧師か。S.キェルケゴールの文学活動の背後にある葛藤」)“Kierkegaardiana" VI, 1966,

S.75-96. En-gelsk oversættelse

(U.S.A.) 1968. Søren Kierkegaard og

den kollaterale Tænkning.

(「S.キェルケゴールと対称的思考」) “Kierke- gaardiana”

VII, 1968. Tysk oversættelse

(“Zeitschrift für philosophische

Forschung'), 1970. Løgstrups Opgør med

Kierkegaard. (「ロイストラップのキェルケゴール批判)) "Kierkegaardiana"VIII,

1971. Begreberne Immanens og Transcendens hos Søren Kierkegaard. (「S.キェルケゴールにおける内在と超越の概念」)“Kierkegaardiana"IX, 1974. Grundtvig og Kierkegaard.

(グルントヴィッヒとキェルケゴール) “Dansk teologisk Tidsskrift"Ⅱ, 1975, S. 139-143. この他、小さいものや、ウクライナ文学関係のものなどがあるが、マランツク自身が作った 著作リストは、以上のようになっている。(一九七六年三月現在) キェルケゴールはキェルケゴールである―基本的立場 マランツクは、「私は現在はデンマーク人であるが、生まれはウクライナ人である。しかし、決してロシア人ではない」、とよく言う。烈しい感情を押えるようにして、よく言う。若い日に体験したロシア革命がその心に残した傷は、余人の想像を拒むほどに深いようである。だから、「マルキシスムに極まっている物質主義を克服する道を示すものこそ、キェルケゴールである」とも言う。こういうキェルケゴール理解には、異議を覚える人もいるであろう。しかしマランツクの場合、かく言わしめるこの心の傷が同時に、キェルケゴールの思想をその十全の深さにおいて汲みとるたぐい稀なる理解力に、昇華していることを見落としてはならない。彼は、キェルケゴールを実存哲学の中に入れることは誤りと考えている。そして、むしろ「キェルケゴールはキェルケゴールである」としか言いようのない独自性において読みとることこそ、時代を超えて妥当する、彼の思想の時代洞察の深さを明らかにする所以と考えている。こういう読みの深さに、マランツクの心の傷は昇華しているのである。 彼は、自分が他のキェルケゴール研究者と比較して異なる点は、「私は……歴史の未来に、やがて必ず歴史の中に起こる変化に、絶対的に正しく関わっている」(Pap. IX B 64) と言うキェルケゴールの自己理解に、そして時代洞察に完全に同意するところにある、とかって言ったことがある。マランツクにとって、この同意がその研究の前提なのである。彼にとってキェルケゴールは、哲学者でも、文学者でも、神学者でもなく、そういう一般的範疇には入らない、「キェルケゴールはキェルケゴールである」としか言いようのない存在なのである。そういう独自性を承認せざるをえない鋭さをもって、時代の持つ問題に解決の道を示しているのが、彼にとってのキェルケゴールなのである。それゆえ、彼はその研究をなすにあたって、つぎの二点にとくに配慮しているように思われる。第一は、自分の持っている概念や問題意識で歪めないように、また様々なキェルケゴール研究の結果に影響されないように細大の注意を払いつつ、キェルケゴールの思想の意図を正確に掴み出すことである。キェルケゴールの思想を構成する基本的概念を、その著作自体から直接に引き出すことである。第二に、キェルケゴール研究のもたらす貢献は様々あるとしても、その最大のものは、われわれ人間が味わう実存的葛藤に対して、人格的な助けを与えることでなくてはならないということである。時代のニヒリズムを根底まで見ぬいているキェルケゴールの思想を紹介することにより、ニヒリズムを克服する道を人々に示すことである。つまり、キェルケゴールを宣べ伝えることである。後述するように、彼はこのために研究会を主宰している。そして、この二点が二つながらに、見事にかなえられているのが本書であろう。われわれは本書を読むことによって、キェルケゴール自身の言葉で、自分の問題の所在を示されつつ、それから救いうる真理を求めて、彼の著作自体へと招かれてゆくであろう。本書は、そういう書物である。 キェルケゴールを宣べ伝える――研究会活動 さて、マランツクは一九五一年からコペンハーゲン大学に関係するようになる。しかしそれはキェルケゴールについてではなく、ウクライナ語およびウクライナ文学についての講師としてであった。キェルケゴールを講ずる機会を非常勤で与えられるに至ったのは、たしか一九六三年からである。この点彼は、キェルケゴール研究者としては不遇と言うべきかもしれない。 しかし、彼のキェルケゴール研究者の面目は、むしろ大学の外に求められるであろう。彼は一九四一年より、私的な研究会を主宰している。彼の周りには、数は決して多くはないが心より彼を敬慕する人々が、老若男女を問わず集まっている。その数は三○名ぐらいであろうか。それら会員の家を訪れては小さい研究会を催し、デンマーク人の中で不当に軽視されているキェルケゴールの偉大さを紹介し、ひとりひとりの実存に対して持つその意味をわかりやすくかみくだいて、彼は語るのである。それはさながら、キェルケゴールの道であり、またキェルケゴールを通してのキリストの福音の伝道である。研究会の持つ雰囲気は、和やかではあるが厳粛であり、礼拝の感がある。彼自身は教会の礼拝には出席しない。マランツクにとって、研究会が礼拝なのであろう。集う人々の中には、キルケゴールを研究している学者、教師、神学生も二、三人はいるが、大半は一般市民である。彼らはその個人的問題をマランツクに相談し、彼もまた、ひとりびとりの家庭の問題をよく知っている。人々はその研究会において、キェルケゴールによって深く信仰に生きるひとりの牧者に出会い、養われている思いであろう。彼自身も、学者のごとくではなくて、そのような者として生きることを、使命と自覚しているようである。彼はコペンハーゲンの夜間市民講座でもキェルケゴールを講じて久しいが、そこにおける雰囲気も研究会に似ている。 キェルケゴールを生きる―愛と断念 ともあれ、彼の現実の生活は恵まれていない。「キェルケゴールの内面性を学んだわが国におけるもっとも静かな男のひとり」、あるいは、「デンマーク人以上に深くキェルケゴールを理解した彼に、デンマーク人は感謝せねばならぬ」と、デンマークのある有力新聞が評したことがあったが、彼は一定の安定した収入を保証する職に恵まれていない。彼の研究生活は、カールスペア財団、G・E・C、GAD財団、スヴェンソン - キェルケゴール記念財団、あるいはコペンハーゲン大学奨学金などによって支えられてきている。そのように不安定な貧しい生活の中で、かつて若い日に、密入国者として辛酸をなめた頃の彼を守ってくれた牧師の未亡人を助けて、独身の彼は一緒に暮していた。高齢のために体が不自由になっていたこの老婦人に、既に六〇歳を越していた彼が母に仕えるように尽していた。生活も、研究生活も、惜しげもなく犠牲にして尽していた。微笑を絶やすことなく、貧困と孤独を軽やかに生きるこの彼の姿は、キェルケゴールを素材として論じている人の姿ではなく、キェルケゴールに出会うことによって発見した時間的に失ったことを永遠的に得るということにおける喜ばしきこと」を生きている人の姿であった。

この老未亡人は先年亡くなった。一九六八年に出版された 彼の主著Dialektik og Eksistens

hos Søren Kierkegaard は、亡き彼女に献げられ、その扉に、……tilegnes Mindet om CHARLOTTE REEH f. Voss

Schrader と、その名が記されている。 七四歳の今日まで、彼は生涯独身である。そこには、レギーネ・オルセンとの婚約を破棄したキェルケゴールの信仰的決断への同意がある。彼はキェルケゴールにて、結婚を人生で一番大切なことと考える人間的

- 倫理的立場の外に身を置いている。断念、永遠なるものに絶対的に関わるために決意された断念が、そこにはある。 透徹したキェルケゴール理解と卓越した学識を一六○センチ足らずの小さい体に秘めて、彼は今ひとり静かに、優しく、つつましく生きている。研究会の主要メンバーのひとりが、「マランツクは現代のキェルケゴールです」と言っていたが、たしかに彼はキェルケゴールを生きている。 現在、デンマーク・キェルケゴール協会理事、コペンハーゲン大学奨学研究者 (Forskersti-pendiat)である。 なお本書については、すでに一九五八年(昭和三三年七月) 『哲学研究』四五四号において、大谷長氏が詳細に紹介しておられる。マランツクとN・H・ソェとの共著である『S・キェルケゴールの教会闘争』とも関連づけてなされたもので、本書を理解するためにも、またマランツクの人を理解するためにも、極めて有益なものであるから、参考にされるようおすすめする。 一九七六年四月 訳者 藤木正三 1927年,大阪に生まれる. 1954年、関西学院大学大学院修士課程修了(神学). 1961~3年 コペンハーゲン大学留学. 現在 日本キリスト教団京都御幸町教会牧師. キリスト教保育専門学院講師. 著書『純粋と微笑——沈黙と愛のパンセ』(ヨルダン社) 訳書 J・ホーレンベーヤ『セーレン・キェルケゴール伝』(共訳) 現住所

京都市中京区御幸町通二条下ル山本町434 (〒604) キェルケゴール/その著作の構造

1976 1976年9月1日発行 |